リチウムイオン電池の電極(セラミックス材料)と電解質(有機電解液)の間(界面)では、充放電中にリチウムイオンの交換反応が行われている。われわれは、この界面でのイオン交換反応機構を原子スケールで理解することを模索している。

このような研究で得られた成果は、交換反応による内部抵抗(界面抵抗)を低下させて高出力化(高速充放電できる能力)する技術を確立することに貢献すると考えている。

★例 ACインピーダンス法によるアドアトム(adatom)理論の検証 (参考文献 2003)

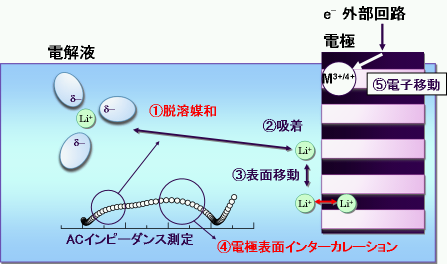

リチウムイオン電池の電極反応では、Bruceらが提案したadatomモデル(P. G. Bruce et. al., J. Electroanal. Chem., 322, 93 (1992))で説明できることをACインピーダンス測定により明らかにした。具体的には、電極反応では①リチウムイオンの脱溶媒和と④電極表面インターカレーションの二つのが主たる界面抵抗になることを確認した。

これまで、均一系の電気化学反応における電荷移動反応は、電極から溶液中(電気二重層)のイオンに電子が飛び移る過程(電荷移動・電子移動)が素過程であるとして、Butler-Volmer式が提案されてきた。しかし、リチウムイオン電池の場合、電子移動は電極固体内で完結する(電極内の遷移金属を酸化還元する)ため、均一系電極反応に比べて小さいと考えられる。そこで溶媒種を変更したり、温度を制御した条件下でACインピーダンスを測定した結果、電極反応の律速過程がリチウムイオンの脱溶媒和と電極表面のリチウムイオンが内部にインターカレーションしていく過程であることを見出した。

★例 ACインピーダンス法と第一原理計算によるアドアトム(adatom)理論の検証2 (参考文献 2014)

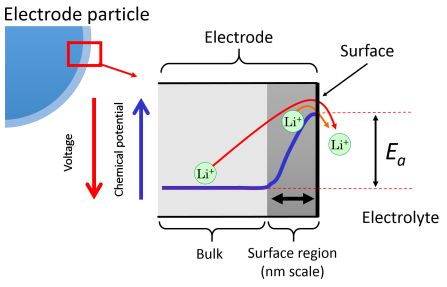

リチウムイオン電池の電極反応の素過程として、(1) 脱溶媒和と (2) Lattice Incorporation(格子内挿入)の2つの過程が関与することを上記の研究例で提案したが、物理的なイメージが明確な脱溶媒和過程に比べて、Lattice incorporation過程はイメージが曖昧であり、材料設計上の課題である。

そこで、第一原理計算による表面リチウム脱挿入計算の結果と、電位制御したACインピーダンス測定を駆使することで、Lattice incorporation過程が表面におけるリチウムの欠陥生成エネルギーがバルクの生成エネルギーに比べて大きく変化していることにより、ポテンシャル障壁が発生していることを明らかにした。このモデルでは、従来2次元的な平面として扱ってきた電極表面のイメージとは異なり、ナノメートルスケールの厚みを有する表面相の存在を想定している。このような考え方に基づけば、ナノ粒子正極材料で電位曲線が変化することなどを説明することも可能である。

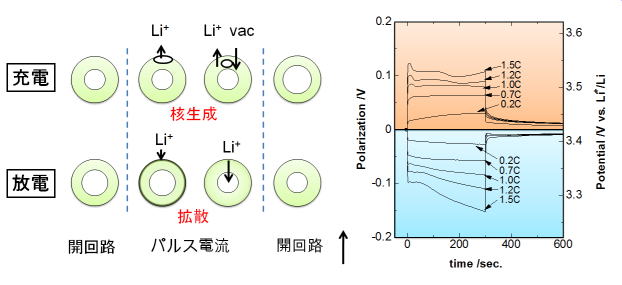

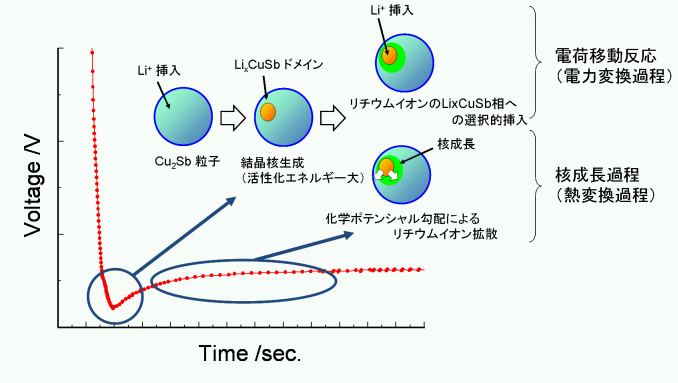

★例 二相共存反応系における核生成・成長の反応機構(参考文献 2007)

合金系負極Cu2Sbのリチウム挿入反応について、その反応速度論をACインピーダンス法と熱測定によって検証を行った。その結果、反応初期の二相共存反応では、核生成と成長過程が律速となることを明らかにできた。この研究成果は、合金負極に特有な初期不可逆反応のメカニズム解明に貢献するとともに、二相共存反応における反応ダイナミクスを核生成・成長過程の観点から説明するモデルを提供することにつながると考えている。

★例 二相共存反応系における核生成・成長の反応機構(参考文献 2007)

合金系負極Cu2Sbのリチウム挿入反応について、その反応速度論をACインピーダンス法と熱測定によって検証を行った。その結果、反応初期の二相共存反応では、核生成と成長過程が律速となることを明らかにできた。この研究成果は、合金負極に特有な初期不可逆反応のメカニズム解明に貢献するとともに、二相共存反応における反応ダイナミクスを核生成・成長過程の観点から説明するモデルを提供することにつながると考えている。